波士顿艺术评论专题:摄影进入重写,与托尼·佩佩对话

托尼·佩佩在她的莫尔登工作室里。Carlie Febo为波士顿艺术评论提供的照片。

波士顿艺术评论专题:摄影进入重写,与托尼·佩佩对话

这篇采访首次发表在2022年12月19日的《波士顿艺术评论》上。米歇尔·米勒·费舍尔著

托尼·佩佩是波士顿大学视觉艺术学院艺术、摄影助理教授和摄影系主任。

摘录

Toni Pepe是一位视觉艺术家,对摄影如何塑造生活体验深感好奇。我很幸运地在8月一个闷热的日子拜访了她,当时她打开了她阴凉的家庭工作室,为我们打开冰冷的苏打水,向我展示了她为即将在弗雷明汉州立大学丹佛斯艺术博物馆举办的展览(“托尼·佩佩:平凡的奉献”,展览将持续到2023年1月29日)所准备的作品。以下是当天谈话的浓缩版。

我最初被Toni的作品所吸引,是因为我自己对艺术和设计如何在历史和今天与人类生殖的弧线相遇进行了澳门威尼斯人注册网站研究。我的兴趣导致了一本书和一个展览,设计母亲:决定我们出生的事情,我与另一位优秀的设计历史学家和一群才华横溢的同事合作。托尼的全部作品不仅关注母亲,而且有很大一部分是这样的。所以,我们有很多话要谈。

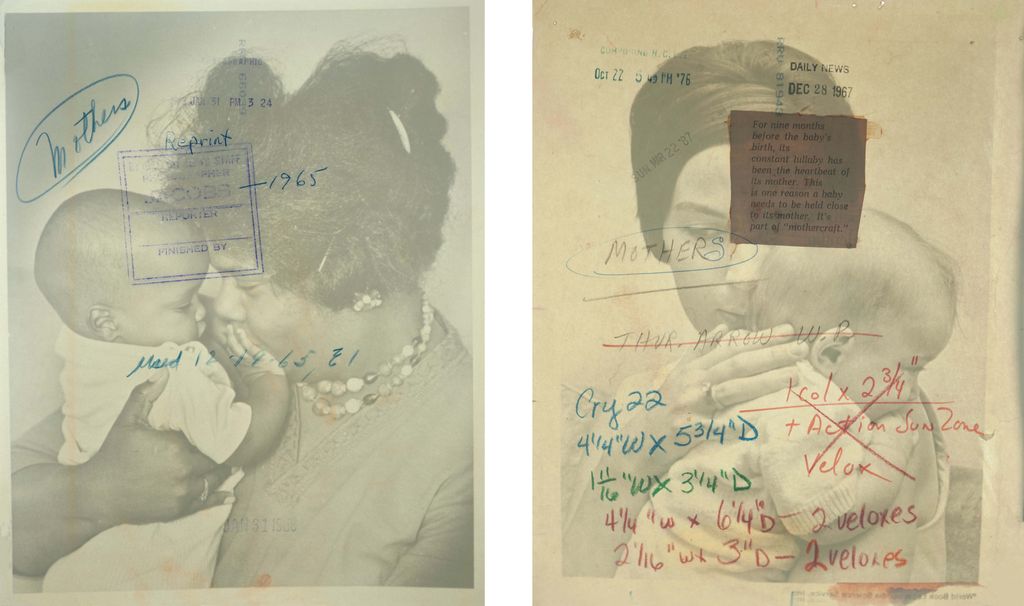

Toni的作品是我见过的最接近雕塑和装置的摄影作品。她对媒体的处理是多方面的。有时,她会用强光照射她在eBay上或图书馆收藏的档案照片,这样,当她重新拍摄时,她就能捕捉到正面的图像和背面潦草和盖章的旁注。其他时候,她会把找到的照片——包括玻片、底片和边缘卷曲的印刷品,看起来像是从别人的家庭相册上撕下来的——用棱镜条和望远镜镜头排列在一起。另一种方法是将发现的图像蚀刻到玻璃上,并使用投射光将其放大,作为墙壁上的阴影。每一种情况的结果都是一种重写,将图像变成了物体,重新定义了我们与它的关系。

托尼和我都被母性这个话题所吸引,不是因为任何共同的生理特征,而是因为它在历史上一直被视为边缘、禁忌,不值得持续的学术关注。我们对日常生活感兴趣,我们在父权制的、种族化的社会经济结构中发现了丰富的东西。我认为我们都喜欢做那些我们被告知不应该做的工作,并在许多人的生活中找到亲情,这些人的生活被生育、分娩、怀孕和产后所触动。毕竟,我们就是这样来到这里的。

费雪: 对于不了解你做法的人,可以介绍一下吗?

佩佩:在我的作品中,我特别思考我们对时间和空间的体验——一张照片是如何压缩、扭曲和操纵它们的,以及一张照片是如何塑造我们个人和集体的自我意识的。从无数的角度反复回顾自己和他人是什么意思?摄影是如何在塑造身份的同时又将其分裂的?在过去的十年里,我的工作更广泛地关注母亲和照顾孩子。在我的实践中,我允许我的想法引导我走向材料或一个特定的过程——我使用的范围很广,从档案照片、发现的家庭照片、激光蚀刻到模具制作和传统的摄影过程,如青印或数字捕捉。我想说明护理的复杂性。

费雪: 这正好引出了我的第二个问题。本期的主题是酒吧是倦怠。这个词在过去几年里被大量使用。这个词对你个人和职业来说意味着什么?

佩佩:对我来说,职业倦怠并不一定分为职业倦怠和个人倦怠。这真的是澳门威尼斯人注册两者之间的推拉。作为一名母亲,同时也是一名艺术家和教育家,这让我感到最大的满足。这些角色对我的时间、身体和情感都有很多要求。我回想了很多初为人澳门威尼斯人注册网站的日子;他们在身体和情感上都非常费力。在那一刻,精疲力竭对我来说是不可避免的——那些不眠之夜。我希望我能回到过去,对自己好一点,告诉自己:“你会挺过去的。”现在,我很少去想每个任务都有终点线。我想这就是导致我精疲力竭的原因;我觉得,“哦,如果我完成了这一件事,那么我就完成了。”但护理和艺术创作是相似的,因为它们永远不会完成。他们没完没了的。终点线是一种幻觉。我不希望他们做完;它们是我人性中至关重要的一部分。

费雪: 你能谈谈你的吗育儿法级数,也就是我们最初的键?你是如何以及为什么从事这项工作的?

Pepe: Mothercraft是一个正在进行的作品,我使用的是我在跳蚤市场或eBay上找到的新闻照片。我正在用它们来重新考虑20世纪美国媒体对母亲的描绘。我最初是在受邀参加“黄玫瑰计划”(Yellow Rose Project)之后开始从事这项工作的,这是一个以摄影为基础的合作项目,由美国各地的100位艺术家组成,以回应美国宪法第十九修正案一百周年。这将我的注意力从家庭相册或本地照片转移到新闻照片上,我对面向公众的女性形象更感兴趣。我找到的照片有避孕药的发明,也有墨索里尼站在阳台上发表法西斯演讲,赞扬意大利的母亲们因为生育而使国家变得强大。我对那些被使用过的、有时间标记的旧东西很感兴趣。有些新闻照片已经支离破碎了。它们本身就是物体——脏的、有污点的、有标记的、分层的。这种吸引力很大程度上来自于我的父亲,他用双手工作,什么都能修好。他的车库很像我的工作室;里面装满了别人认为过时的东西,但它们最终会在他的手中找到新的生命和新的目的。我一直很欣赏这一点。在我的工作室里,你也会看到类似的东西:一张破碎的幻灯片,或者是玻璃底片,或者是照片的碎片,那些看起来像是垃圾的东西,或者是人们刚刚抛弃的东西,但我把它们带进来,我希望给它们一个新的生命,真正地表明他们的故事还没有结束,那里有某种遗产需要被认可。